今月のトピックス:

➽環境省、新たに16件の「脱炭素先行地域」を選定

➽経産省、出力制御量の低減へ年内に新たな対策を取りまとめる方針

➽GX推進法成立20兆円規模の移行債発行

❖環境省、新たに16件の「脱炭素先行地域」を選定

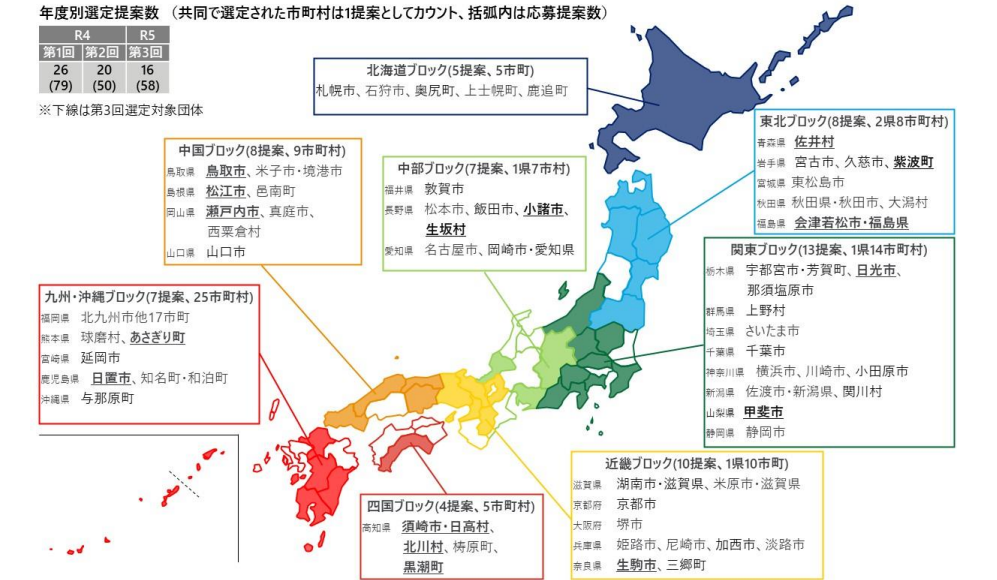

環境省は4月28日、3回目となる脱炭素先行地域の選定結果を公表しました。新たに16件の計画提案を選定。これにより、脱炭素先行地域は合計62件になりました。

出所:環境省

脱炭素先行地域とは、民生部門(家庭や第三次産業に属する企業)の電力消費によって発生する二酸化炭素の排出量実質ゼロを目指し、地域特性に応じてその他の温室効果ガス排出削減も行おうとする地域のこと。

国は、2025年度までに少なくとも100カ所の脱炭素地域を選定し、「脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組実施の道筋をつけ」(環境省)、それを2030年度までに実行したい考えです。

環境省は、「農村・漁村・山村、離島、都市部の街区など多様な地域において、地域課題を解決し、住民の暮らしの質の向上を実現しながら脱炭素に向かう取組の方向性を示す」としています。第3回目の公募では58件の計画提案があり、そのうちの16件を脱炭素先行地域に選定しました。

第3回目脱炭素先行地域

出所:環境省

今回の先行では二つの変更点がありました。まず、提案の実現可能性向上を期すべく地方公共団体だけで取り組むことは不可とし、民間事業者などとの共同で提案しなければならなくなりました。

また、新たに「重点選定モデル」が創設されました。これは、下記の四つに該当する優れた提案を重点選定モデルとして優先的に選定というものです。

①関係省庁と連携した施策間連携

②複数の地方公共団体が連携した地域間連携

③地域版GXに貢献する取組

④民生部門電力以外の温室効果ガス削減に貢献する取組

脱炭素先行地域評価委員会は、評価において特に重視したことの一つとして、「できる限り系統への負荷をかけない形で、また、自然環境や景観等への影響を考慮した『地域共生型再エネ』として、追加的な再エネ設備の最大限導入を図ることが重要である」と述べています。実際、選定された案件の多くで蓄電池の導入がされる見込みです。

TAOKE ENERGY製蓄電池の優位性 日本市場に適した独自システム

TAOKE ENERGYは日本市場向けの蓄電池を用意し、自治体からの依頼で蓄電池を納入した実績も数多くございます。以下、当社製蓄電池の強みを4点ご紹介します。

◆カスタマイズ性能

まずは、130kWh~130MWh事例でお客さまのご要望に応じて容量を調整可能な点です。自社開発した「EMS+SmartOM」という統合制御・遠隔監視システムを標準搭載しており、お客さまのニーズに応じて、さまざまな用途を実現できます。

◆日本市場に向けた事業展開

当社はグローバル企業ですが、日本市場を非常に重視し、優秀なメンバーからなる強固なチームを組んでいます。迅速な市場調査とヒアリングを通じ、他の市場と異なる日本市場の特性を早めにつかんだ上でお客さまに柔軟なサービスを提供します。

◆システムのパッケージ化によるコスト低減

蓄電池、PCS、DC/DCコンバータがパッケージ化されているので、輸送、搬入、据付工事、保守を効率的に行うことができます。結果としてイニシャルコストとランニングコストの低減につなげます。

◆DCリンク設計

当社の蓄電池はDCリンク設計であり、ブラックスタート機能が搭載されています。バッテリーが空になってしまうと再起動できない可能性があるACリンクに対し、太陽光発電があればそれが可能なDCリンク蓄電池は、防災の観点から非常に有効です。

興味をお持ちになった方はぜひお問い合わせください。

❖経産省、出力制御量の低減へ 年内に新たな対策を取りまとめる方針

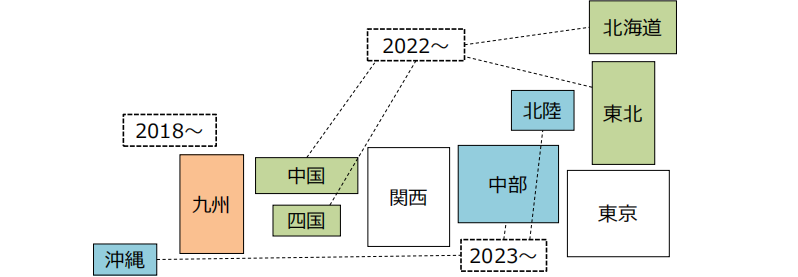

再生可能エネルギーの出力抑制は、2018年に九州で始まり、2023年6月4日までに東京電力管内を除く全てのエリアで出力抑制が実施されてきました。東京電力管内での実施も時間の問題と見られ、全国的な出力抑制量の増加が問題となっています。

出所:経済産業省

経済産業省は、出力抑制量の低減策として火力発電の最低出力の引き下げや、揚水の最大限活用、蓄電池をはじめとした充電可能な機器の導入拡大、DRの推進など、さまざまな対策を講じてきました。

5月29日に開催した有識者会議の場で、さらなる出力抑制対策例として下記を提示。

◇水力の調整機能の高度化(調整機能の具備)

◇蓄電池や電源制御装置を活用した連系線の運用容量の拡大

◇出力制御時間帯における蓄電池やEVの充電促進、ヒートポンプなどDRの促進

◇市場価格を反映した小売料金メニューの提供促進

出席した委員から大きな反対はなく、今後これらは進められていくと考えられます。経産省は、「年内を目途に、再エネの出力制御低減に向けた新たな対策パッケージを取りまとめる」方針です。

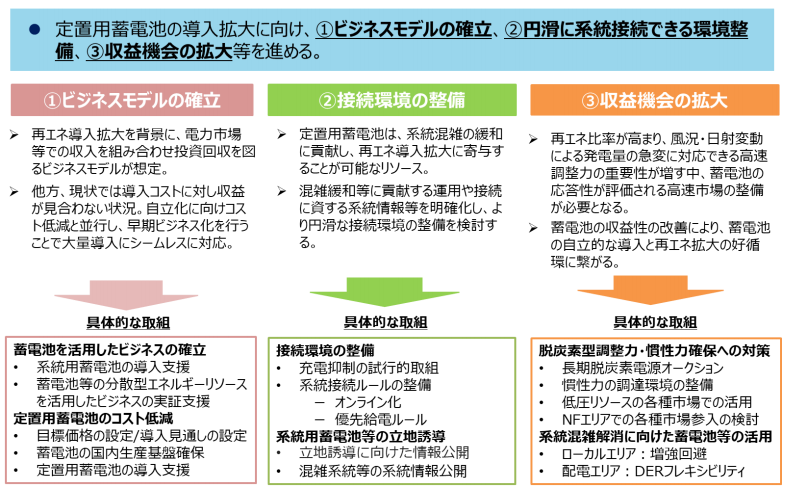

定置用蓄電池の導入拡大に向けては、①ビジネスモデルの確立、②円滑に系統接続できる環境整備、③収益機会の拡大を軸とした取り組みを行っていきます。つまり、蓄電池が活躍できる場が増えていくことがほぼ確実なのです。

定置用蓄電池の導入加速に向けた取組

出所:経済産業省

このうち、①について経産省は、「現状では導入コストに対し収益が見合わない状況」という見方を示していますが、当社製蓄電池は現時点でも十分なコスト競争力を有しています。それゆえ、今後蓄電池のビジネスチャンスが広がっていくにつれて、より大きな収益を獲得することができるでしょう。

❖GX推進法成立20兆円規模の移行債発行

脱炭素社会を実現すべく、新たな法律が制定されました。GX(グリーントランスフォーメーション)推進法が5月12日に衆院本会議で可決・成立。二酸化炭素の排出に対して金銭的負担を求めるカーボンプライシング(CP)の導入が決定しました。

脱炭素社会を実現するには、今後10年間で150兆円もの投資が必要と政府は試算しています。このうち、20兆円を移行債(トランジションボンド)を財源に政府が支出する方針。移行債とはESG債の一種で、グリーンボンドの発行基準には満たないものの、脱炭素社会への移行のための投資を資金使途とする債権です。

政府は2028年から化石燃料の輸入業者に対し、燃料由来の二酸化炭素排出量をもとに賦課金を課します。2033年以降は、発電事業者に一部有償で二酸化炭素の排出枠を割り当て、負担金を徴収。これらを移行債の償還財源とします。

CPの導入により、再生可能エネルギーの競争力が高まっていくことは間違いありません。ただし、今後の制度設計が鍵を握ります。

調査会社の三菱総合研究所は、「政府が発表している資料からCP水準を想定すると2,000円/tCO2程度となり、この価格で行動変容を起こす需要家は行動変容の種類にもよるが、消費者、企業ともに15~40%程度の水準である。これはCNへの移行期における行動変容による脱炭素効果に対する期待として十分であるとは言えない」とし、炭素価格が1万8,000円まで上がると、この数字は65~70%まで上がると述べています。※

なお、GX推進法の正式名称は、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」。施行日は6月30日です。

※「カーボンニュートラル達成に向けた移行の在り方 達成のカギは資金移動、資源循環、国際連携」2023年5月30日

※最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

当社の詳しいサービス内容はホームページをご覧ください。

ホームページはこちら